- ·上一篇文章:大美不言 雅然纸上——青年画家胡新安艺术创作写真

- ·下一篇文章:焦宣洛:现代西方绘画流派--超现实主义

气象高旷 笔走龙蛇——书法家塔常超艺术

塔常超先生近照

塔常超,大学学历,书法家,任中国人民大学客座教授、中国人民大学金融艺术研究所研究员。

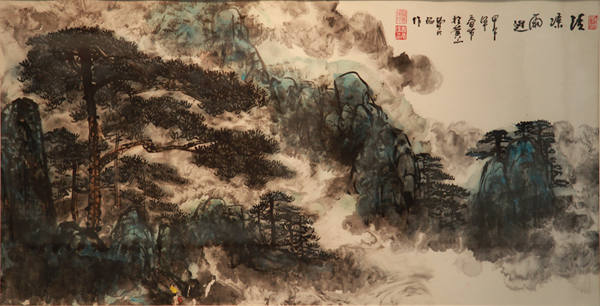

塔常超书法作品欣赏之一

作为中华民族特有的艺术形式,书法在中国享有崇高的文化地位。她凝聚着数千年文明的积淀和民族审美意识的追求,堪称“国粹”,绵延几千年经久不衰。即使在不再以书法作为书写工具的当代,书法仍以其优雅的人文性、深刻的哲理性、丰富的传统性、独特的审美性,吸引着无数爱好者痴迷其中,书道求索。人民银行佳木斯市中支退休员工塔常超,就是一位为了书法而“忘我”的求索者。

四十年来,工作之余,塔常超就一门心思游弋在书法王国,习字悟道。他用笔、墨、纸,抒写着对人生的体悟;他用点、线、面,表达着对世界的观照。其书法作品曾在国内入选各类大展,在全国名家书画大赛中拔得头筹;其书法作品涉东瀛、蹈南海、攀高庐、游孟津、进京城。其更以在书法领域的成就,退休后被聘为中国人民大学客座教授、中国人民大学中国艺术品金融研究所研究员。

书道有路勤为径

塔常超书法作品欣赏之二

无论严寒酷暑,凌晨两点准时起床,读书写画到早上六点。这是塔常超的时间表,二十多年来如一日。

“书法没有捷径可走,更不是一朝一夕的事。想进入艺术这个道儿,就要下特苦的功夫。”这是塔常超的体悟。他是这么说的,也是这么做的。

在母亲引领下,塔常超6岁学书,以楷书入门。开始时,他遵照母亲教诲,临摹我国书法家作品。上大学之后,学习王羲之、王献之等古代书家风格。他刻苦钻研,心摹手追。以每日写百字的刻苦精神,寒暑不辍。坐则以指画几,行则以指画空,卧则以指画被,如痴如醉。不惑之年后,更加勤奋,可谓“闻鸡起舞”。

塔常超曾身背笔墨,千里走单骑,徒步万里长城。东始山海关,西止嘉峪关,奔走于关山、汉中、天水以及泰山一带。他努力揣摩摩崖石刻、碑林名胜。中途无钱买车票,曾几次被赶下车,也曾在火车上花2角钱买米饭拌酱油充饥。这段万里壮游,塔常超领悟了许多书法真谛,丰厚了艺术修养。

在经济尚不宽裕时,为节省用纸,塔常超总有一些“特别发现”。他用两米左右的胶皮作纸写字。胶皮细腻,有宣纸的感觉,而且不损伤毛笔。每次出差,塔常超总随身携带毛笔,从不住高档宾馆,只住带有粉刷墙的低档宾馆。“因为高档宾馆墙上是壁纸,没办法写字。而在粉刷墙上,用笔蘸水写字,可以擦去,不留任何痕迹,而且对练悬笔非常有帮助。”

忆起往昔习书岁月,塔常超并无苦涩之感,满满的都是乐趣。那是一种为志趣为向往倾尽全力的幸福感。即使如今经济条件已好,塔常超依然生活素朴。记者采访那日,他脚上穿的鞋子才39元。“都不敢让妻子和女儿知道,我穿如此廉价的鞋子。”塔常超说。但是为了学书,买书买工具,他从不吝惜。曾有一次,买毛笔就花掉了七千多元。

塔常超深知,在艺术求索的道路上,量与质的辩证关系。如今,在书法界已有名气的塔常超,却愈加勤奋。“他就是为书法而生,为书法而活”,人民大学一位教授如此评价塔常超,道出了他“能为书法而拼命”的本真状态。

行云流水巧中拙

塔常超作品欣赏之三

现场观塔常超写字,是一种美好的艺术享受。他的运笔开腕控笔,不滞不涩,一气呵成。他的用笔,苍劲有力,遒劲中蕴温雅,沉着中寓飘逸。他的笔下,流动着阳刚之美,洋溢着雄浑之风。特别是观塔常超写行草,意在笔先,纵横婉转,神采飞扬。

探寻达到此番艺术境界的根由,塔常超认为,主要在于“开腕”和节奏的把握,而个性化书风的选择和形成,则与性格息息相关。

“对于书法创作而言,"开腕"极其重要。遗憾的是,很多书法爱好者甚至有名书家并未真正解决开腕的问题。”塔常超告诉记者,所谓“开腕”是指“手腕来回转动自如,不能僵硬”,“开腕”不是做作的动作,其主要目的在于调锋。解决不了“开腕”问题,用笔用不好,字的力度和跳跃性就会很差。这和弹琴是一样的道理,手臂僵硬的人,音乐的起伏、节奏感会很差。

而节奏上的变化,主要是用墨问题。因为速度改变,就出现一种“飞白”的关系。要正确用墨,就要对“什么时间墨等人、什么时间人等墨”,了然于胸。

对于“开腕”和“节奏”的领悟和把控,得益于塔常超的乐器实践和深厚的音乐素养。“音乐的节奏是时间差的问题,而书法的节奏,决定书法的轻重缓急,起伏、精神。行草主要靠神韵,而神韵则靠节奏体现。”